Решебник по химии 9 класс Габриелян §23

§23

Кислородосодержащие органические соединения

Стр. 119

Вопрос

Кроме углерода и водорода, многие органические соединения содержат в составе своих молекул и атомы кислорода. Эти многочисленные соединения объединены в классы. Что представляют собой эти классы и каковы их важнейшие представители?

Органические соединения, содержащие в своём составе не только углерод и водород, но и кислород, объединяются в особые классы, которые называют кислородсодержащими органическими веществами. Эти классы отличаются по строению молекул, по функциональным группам и по химическим свойствам. Важно, что именно наличие определённой функциональной группы определяет принадлежность вещества к тому или иному классу.

Одним из таких классов являются спирты. Они содержат в молекуле одну или несколько гидроксильных групп (–OH), связанных с углеродом. Главным представителем спиртов является этиловый спирт (C₂H₅OH). Он широко применяется в медицине, парфюмерии, пищевой промышленности и как растворитель. К этому же классу относится и глицерин (CH₂OH–CHOH–CH₂OH) — многоатомный спирт, обладающий сильной гигроскопичностью, который используется в кремах, мазях, зубных пастах.

Другой важный класс — это карбоновые кислоты, в молекулах которых содержится карбоксильная группа (–COOH). Эта группа придаёт веществу кислотные свойства. Наиболее известный представитель этого класса — уксусная кислота (CH₃COOH), которая входит в состав столового уксуса. Карбоновые кислоты взаимодействуют с основаниями, металлами, солями, а также могут образовывать соли — ацетаты.

Таким образом, классы кислородсодержащих соединений — это объединения органических веществ, содержащих определённые функциональные группы с атомами кислорода. Наиболее важными среди них являются спирты и карбоновые кислоты, имеющие широкое применение в промышленности, медицине, быту и сельском хозяйстве.

Стр. 120

Вопрос

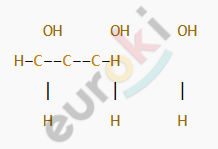

Попробуйте изобразить структурную формулу простейшего спирта, содержащего три гидроксильные группы. Каждая группа –ОН должна быть связана со своим собственным атомом углерода. Помните, что атомы углерода в органических веществах четырёхвалентны.

Чтобы составить структурную формулу самого простого спирта с тремя гидроксильными группами (–ОН), нужно помнить два условия:

каждая –ОН-группа должна быть связана с отдельным атомом углерода;

каждый атом углерода в органических соединениях образует четыре ковалентные связи.

Минимальное число углеродов, позволяющее соблюсти эти условия, — три, так как нужно «пристроить» к каждому углероду по одной –OH-группе.

Таким образом, формула молекулы будет:

CH₂OH–CHOH–CH₂OH

Это — глицерин (пропантриол), или трёхатомный спирт. Его структурная формула (без электронных пар) выглядит так:

Каждый атом углерода образует четыре связи: с атомами водорода, соседними атомами углерода и своей гидроксильной группой. Поэтому задание выполнено правильно. Глицерин широко применяется в медицине, косметике и пищевой промышленности.

Стр. 122

Проверьте свои знания

1. Какие вещества называют спиртами? На какие группы делят вещества этого класса органических соединений? Приведите примеры.

Спиртами называют органические вещества, в молекулах которых содержится одна или несколько гидроксильных групп —ОН, связанных с углеродными атомами. Эти вещества принадлежат к классу кислородсодержащих органических соединений.

Спирты делят на группы по числу гидроксильных групп в молекуле:

— если одна группа — это одноатомные спирты, например, этанол (C₂H₅OH);

— если две или более — это многоатомные спирты, например, глицерин (C₃H₅(OH)₃).

Также спирты можно классифицировать по числу атомов углерода и их строению: первичные (например, CH₃CH₂OH), вторичные, третичные. Одним из самых известных спиртов является этиловый спирт (C₂H₅OH), который получают реакцией присоединения воды к этилену:

(CH₂=CH₂ + H₂O → CH₃CH₂OH)

Глицерин — это пример многоатомного спирта, содержащего три гидроксильные группы, каждая из которых соединена с собственным углеродным атомом:

(CH₂OH–CHOH–CH₂OH)

2. Какие вещества называют карбоновыми кислотами? Приведите примеры.

Карбоновыми кислотами называют органические вещества, в составе которых содержится карбоксильная группа —COOH. Эта группа состоит из углерода, связанного одновременно с атомом кислорода (двойной связью) и с гидроксильной группой –OH (одинарной связью). Карбоновая группа придаёт веществу кислотные свойства — способность отдавать протон (H⁺) в растворе.

Карбоновые кислоты обладают кислыми свойствами, меняют окраску индикаторов, реагируют с основаниями, металлами и солями. Примером является уксусная кислота (CH₃COOH), которая входит в состав столового уксуса. Уксусная кислота при взаимодействии с натрием даёт соль — ацетат натрия — и водород:

(2CH₃COOH + 2Na → 2CH₃COONa + H₂↑)

Соли, образованные на основе карбоновых кислот, называются ацетатами (если кислота — уксусная). Также кислоты реагируют с щелочами:

(CH₃COOH + KOH → CH₃COOK + H₂O)

Или с карбонатами с выделением газа:

(2CH₃COOH + Na₂CO₃ → 2CH₃COONa + H₂O + CO₂↑)

Таким образом, карбоновые кислоты — это важный класс органических веществ, широко применяемых в быту, медицине и промышленности.

Стр. 123

Примените свои знания

3. Напишите уравнение реакции получения этилового спирта из этилена.

Этиловый спирт получают из этилена путём реакции присоединения воды по двойной связи (гидратации):

(CH₂=CH₂ + H₂O → CH₃CH₂OH)

Это реакция присоединения, при которой разрывается π-связь в молекуле этилена, и к одному атому углерода присоединяется –Н, а ко второму –OH. В результате образуется этанол (этиловый спирт).

4. Охарактеризуйте области применения этанола, его физиологическое действие на организм человека.

Этанол (этиловый спирт) широко используется в самых разных сферах. В промышленности он служит сырьём для получения многих органических веществ, растворителем лаков, красок, эмалей. В медицине применяется как антисептик и дезинфицирующее средство. Также этанол используется в производстве парфюмерии, косметики и пищевых эссенций. Он может служить топливной добавкой (биоэтанол) или моторным топливом.

Физиологическое действие этанола на организм человека заключается в угнетающем влиянии на центральную нервную систему. Малые дозы могут вызывать расслабление, эйфорию, но при превышении доз происходит нарушение координации, памяти, мышления. При длительном употреблении возможно развитие зависимости (алкоголизм), а также поражение внутренних органов: печени, мозга, сердца. Особенно вреден этанол для подростков и беременных женщин — он может нарушить развитие плода.

5. В чём заключается принципиальное отличие многоатомных спиртов от одноатомных?

Принципиальное отличие многоатомных спиртов от одноатомных заключается в числе гидроксильных групп –OH, входящих в состав их молекул.

— Одноатомные спирты содержат только одну –OH-группу, связанную с углеродом (например, этанол — CH₃CH₂OH).

— Многоатомные спирты содержат две и более –OH-групп, каждая из которых связана со своим атомом углерода (например, глицерин — CH₂OH–CHOH–CH₂OH).

Это различие влияет на физико-химические свойства веществ. Многоатомные спирты сильнее связывают воду (гигроскопичны), лучше растворимы в воде, образуют большее количество водородных связей, а также могут участвовать в реакциях с кислотами, образуя сложные эфиры.

6. Напишите, какие вещества вступили в реакции, если в результате получились следующие вещества:

а) → 2CH₃COOK + CO₂ + H₂O

б) → (CH₃COO)₂Zn + H₂

в) → 2CH₃COONa + H₂O

г) → (CH₃COO)₂Mg + 2H₂O

Составьте уравнения реакций.

а) Реакция уксусной кислоты с карбонатом калия:

(2CH₃COOH + K₂CO₃ → 2CH₃COOK + CO₂ + H₂O)

б) Реакция уксусной кислоты с цинком:

(2CH₃COOH + Zn → (CH₃COO)₂Zn + H₂↑)

в) Реакция уксусной кислоты с гидроксидом натрия:

(CH₃COOH + NaOH → CH₃COONa + H₂O)

г) Реакция уксусной кислоты с оксидом магния:

(2CH₃COOH + MgO → (CH₃COO)₂Mg + H₂O)

7. Какую массу воды нужно добавить к 40 г 70%-ного раствора глицерина, чтобы получить 5%-ный раствор?

В 40 г 70%-ного раствора глицерина содержится:

(40 г × 0,70 = 28 г глицерина)

Пусть x — масса воды, которую нужно добавить. Тогда масса нового раствора будет (40 + x) г, а концентрация должна стать 5%:

(28 / (40 + x)) × 100% = 5

⇒ 28 / (40 + x) = 0,05

⇒ 28 = 0,05(40 + x)

⇒ 28 = 2 + 0,05x

⇒ 26 = 0,05x

⇒ x = 520 г

Ответ: нужно добавить 520 г воды.

8. Смешали 90 г 10%-ного раствора уксусной кислоты и 160 г 5%-ного раствора гидроксида натрия. Рассчитайте массовые доли веществ в полученном растворе.

Найдём массу веществ в исходных растворах:

1. Уксусная кислота:

(90 г × 0,10 = 9 г кислоты, остальное — вода: 81 г)

2. Гидроксид натрия:

(160 г × 0,05 = 8 г NaOH, остальное — вода: 152 г)

Реакция между уксусной кислотой и щёлочью:

(CH₃COOH + NaOH → CH₃COONa + H₂O)

Моль кислоты: (9 г / 60 г/моль = 0,15 моль)

Моль NaOH: (8 г / 40 г/моль = 0,2 моль)

Кислоты меньше, значит она полностью прореагирует. Останется:

NaOH: (0,2 – 0,15 = 0,05 моль → 0,05 × 40 = 2 г)

Образуется 0,15 моль соли CH₃COONa:

(0,15 × 82 = 12,3 г)

Общая масса раствора:

(90 г + 160 г = 250 г)

Состав раствора:

— CH₃COONa: 12,3 г

— избыток NaOH: 2 г

— вода: (250 – 9 – 8 + 12,3 = 245,3 г)

Массовые доли:

ω(CH₃COONa) = (12,3 / 250) × 100% ≈ 4,92%

ω(NaOH) = (2 / 250) × 100% = 0,8%

ω(H₂O) = (235,7 / 250) × 100% ≈ 94,28%

Ответ: в растворе содержится примерно 4,92% ацетата натрия, 0,8% гидроксида натрия и 94,28% воды.

Стр. 123

Используйте дополнительную информацию

9. Подготовьте сообщение по теме «Алкоголизм и его профилактика», используя возможности Интернета.

Сообщение

Алкоголизм и его профилактика: опасность, о которой нужно знать каждому

Алкоголизм — это тяжёлое хроническое заболевание, при котором человек теряет контроль над употреблением спиртного. Вопреки распространённому мнению, это не просто «вредная привычка» или «слабость характера», а медицинская, психологическая и социальная проблема, затрагивающая миллионы людей по всему миру. С ней сталкиваются мужчины и женщины, молодёжь и пожилые, бедные и богатые. И хотя первый бокал может показаться безобидным, путь к зависимости зачастую начинается именно с него.

Что такое алкоголизм?

Алкоголизм — это состояние, при котором у человека формируется физическая и психическая зависимость от этанола (этилового спирта). На ранних стадиях человек может не осознавать свою зависимость, оправдывая употребление алкоголя «для расслабления», «по праздникам», «чтобы снять стресс». Но со временем частота и дозы увеличиваются, организм привыкает к алкоголю, а без него человек уже не может чувствовать себя «нормально». Возникает психическая зависимость, проявляющаяся в непреодолимом влечении к спиртному, а позже и физическая, сопровождающаяся абстинентным синдромом — «ломкой».

Организм начинает требовать всё больших доз, и употребление спиртного превращается в смысл жизни. Развивается стойкое поражение внутренних органов, особенно печени (цирроз), поджелудочной железы, сердца, мозга. Меняется психика, снижается интеллект, появляются агрессия, раздражительность, депрессии.

Причины алкоголизма

Причин формирования алкогольной зависимости много. Среди них:

Психологические факторы — стрессы, тревожность, депрессии, неумение справляться с трудностями, комплексы.

Социальное окружение — привычка «отмечать» каждое событие алкоголем, давление компании, семейные традиции.

Генетическая предрасположенность — у некоторых людей зависимость формируется быстрее из-за наследственных особенностей обмена веществ.

Недостаток знаний — у многих подростков и даже взрослых нет полного понимания опасности алкоголя.

Последствия алкоголизма

Алкоголизм оказывает разрушительное воздействие на здоровье, личность и жизнь человека:

Физические последствия: болезни печени (гепатит, цирроз), гастрит, панкреатит, гипертония, снижение иммунитета, разрушение мозга, бесплодие.

Психические нарушения: ухудшение памяти, снижение умственных способностей, психозы, галлюцинации, агрессия.

Социальные последствия: потеря работы, разрушение семьи, правонарушения, изоляция от общества.

Влияние на потомство: дети, рождённые от алкоголиков, часто имеют тяжёлые пороки развития, умственную отсталость, предрасположенность к зависимостям.

Особенно опасен подростковый алкоголизм, поскольку организм в этом возрасте ещё формируется, а психика — особенно уязвима. Употребление спиртного в молодом возрасте быстро приводит к деградации личности, снижению успеваемости, конфликтам с родителями и законом.

Профилактика алкоголизма

Предотвратить алкоголизм гораздо легче, чем лечить его последствия. Вот основные направления профилактики:

Информирование. Школьникам и подросткам нужно с раннего возраста объяснять вред алкоголя — на уроках, лекциях, классных часах. Важно говорить честно, ясно и с примерами из жизни.

Формирование правильных установок. Молодёжи важно видеть положительные примеры — родителей, друзей, кумиров, которые ведут здоровый образ жизни.

Поддержка в трудных ситуациях. Многие люди «уходят» в алкоголь из-за одиночества, проблем в семье, неуверенности в себе. Поэтому нужна психологическая поддержка — от друзей, педагогов, психологов.

Организация досуга. Люди, особенно подростки, чаще пробуют алкоголь от скуки. Кружки, спорт, волонтёрство, творческие студии помогают найти себя и избежать зависимости.

Законодательные меры. Запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним, ограничение рекламы, повышение цен на спиртное — всё это снижает доступность алкоголя.

Заключение

Алкоголизм — это беда, которая может разрушить жизнь одного человека и целой семьи. Но каждый из нас может сделать что-то для её предотвращения: выбрать трезвый образ жизни, помочь другу справиться со стрессом без бутылки, поддержать полезную инициативу. Главное — не быть равнодушным.

Профилактика начинается с понимания: алкоголь — не друг, не «веселье» и не «расслабление». Это опасный яд, последствия которого могут быть необратимыми. Трезвость — это выбор сильных, осознанных и свободных людей.

10. Подготовьте сообщение о составе и биологической роли одного из классов биологически активных соединений (по выбору): а) белки; б) жиры; в) углеводы.

Белки: основа жизни и главный строительный материал организма

Белки — это сложные органические вещества, состоящие из аминокислот, соединённых между собой в длинные цепочки. В составе молекулы белка всегда присутствуют четыре элемента: углерод (C), водород (H), кислород (O) и азот (N), а в некоторых — также сера (S), фосфор (P) и даже металлы (например, железо в гемоглобине). Белки могут иметь как прямолинейную, так и сложную пространственную форму — именно благодаря ей они выполняют множество разнообразных функций.

Белки являются основным строительным материалом для всех клеток организма. Из них состоят мембраны, ядра, цитоплазма и органоиды клеток. Белки формируют мышечную ткань, волосы, ногти, кожу, связки и сухожилия. Без белков невозможно восстановление тканей, заживление ран, рост организма.

Но биологическая роль белков не ограничивается строительной функцией. Белки участвуют практически во всех жизненных процессах. Они выполняют ферментативную функцию — специальные белки, называемые ферментами (или энзимами), ускоряют все химические реакции в организме. Например, амилаза расщепляет крахмал, а пепсин — белки в желудке.

Белки также выполняют защитную функцию. В организме вырабатываются антитела — особые белки, которые распознают и уничтожают чужеродные бактерии и вирусы. Без них наша иммунная система не могла бы бороться с инфекциями.

Еще одна важная роль — гормональная. Некоторые гормоны (например, инсулин) имеют белковую природу. Они регулируют обмен веществ, рост, развитие, уровень сахара в крови и другие важнейшие процессы.

Кроме того, белки участвуют в транспортировке веществ — например, гемоглобин переносит кислород по организму. Также они обеспечивают движение (сокращение мышц), участвуют в передаче нервных импульсов и даже в работе генов.

Поскольку организм не может запасать белки «впрок», их необходимо регулярно получать с пищей: из мяса, рыбы, яиц, молока, бобовых. Недостаток белка приводит к слабости, нарушению роста, снижению иммунитета, потере мышечной массы.

Белки — это настоящие «трудяги» организма, без которых невозможна жизнь. Они участвуют в каждом важном процессе, и именно поэтому их называют «молекулами жизни».

Жиры: источник энергии и защита для организма

Жиры, или липиды, представляют собой органические соединения, в состав которых входят углерод (C), водород (H) и кислород (O). Однако в отличие от углеводов, в жирах соотношение водорода к кислороду значительно выше. Основные компоненты жиров — это глицерин и жирные кислоты, которые соединяются между собой в молекулы жира.

Жиры выполняют в организме энергетическую функцию. Они являются самым энергоёмким источником: при их расщеплении высвобождается примерно в два раза больше энергии, чем при расщеплении углеводов или белков. 1 грамм жира даёт около 38–40 кДж (9 ккал) энергии. Поэтому жиры особенно важны для организма в условиях голода, холода или высокой физической активности.

Жиры также выполняют защитную и теплоизолирующую функции. Подкожная жировая клетчатка защищает внутренние органы от механических повреждений и предохраняет от переохлаждения. Например, у жителей Крайнего Севера и у морских животных (тюленей, китов) жировой слой особенно развит.

Кроме того, жиры являются компонентом клеточных мембран, обеспечивая их гибкость, прочность и проницаемость. Без жиров невозможна нормальная работа клеток.

Жиры участвуют и в усвоении жирорастворимых витаминов (A, D, E, K), так как только в присутствии жира эти витамины могут всасываться в кишечнике. Также из жиров синтезируются важнейшие гормоны — например, половые гормоны и гормоны коры надпочечников.

Жиры бывают растительного и животного происхождения. Растительные (например, подсолнечное, оливковое масло) богаты ненасыщенными жирными кислотами и полезны для сердца и сосудов. Животные жиры (сало, сливочное масло) содержат насыщенные кислоты и при избыточном употреблении могут повышать уровень холестерина.

Несмотря на то, что жиры часто обвиняют в лишнем весе, они необходимы организму, особенно в период роста, для мозга, кожи, гормонального баланса. Главное — соблюдать умеренность и выбирать полезные источники жира.

Углеводы: быстрый источник энергии и топливо для клеток

Углеводы — это органические соединения, состоящие из углерода (C), водорода (H) и кислорода (O), причём водород и кислород в них содержатся в соотношении 2:1, как в воде. Это один из самых распространённых и жизненно важных классов веществ, необходимых человеку и всем живым организмам.

Основная функция углеводов — энергетическая. Именно они являются основным источником энергии для клеток. В организме глюкоза — простейший углевод — сгорает с выделением энергии, необходимой для всех жизненных процессов:

(С₆H₁₂O₆ + 6O₂ → 6CO₂ + 6H₂O + энергия)

Углеводы делятся на несколько групп:

— Простые (моносахариды): глюкоза, фруктоза. Быстро усваиваются, моментально повышают уровень сахара в крови.

— Сложные (дисахариды и полисахариды): сахароза, крахмал, целлюлоза. Они расщепляются медленнее, обеспечивая длительное поступление энергии.

Глюкоза — основной углевод крови. Она питает клетки мозга, мышц, органов. Когда уровень глюкозы снижается (например, при голодании), человек ощущает слабость, головокружение, раздражительность.

Избыток углеводов может откладываться «в запас» — сначала в виде гликогена (в печени и мышцах), а затем превращается в жир. Поэтому важно соблюдать баланс.

Помимо энергетической функции, углеводы играют и структурную роль: например, целлюлоза образует клеточные стенки растений. Также углеводы участвуют в работе иммунной системы, синтезе нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) и формировании слизистых оболочек.

Источниками углеводов служат: хлеб, крупы, фрукты, овощи, мёд, сахар, макароны. Наиболее полезны сложные углеводы из цельнозерновых продуктов, так как они содержат пищевые волокна и не вызывают резкого повышения сахара в крови.

Таким образом, углеводы — это основной источник энергии и необходимый компонент сбалансированного питания. Без них невозможна работа мозга, мышц и внутренних органов. Главное — выбирать полезные углеводы и соблюдать умеренность в их потреблении.