Решебник по химии 10 класс Габриелян §2

§2

Основные положения теории химического строения

Стр. 10

Вопрос

1. Теоретической основой неорганической химии служит периодический закон, открытый Д. И. Менделеевым. Какая теория играет аналогичную роль в органической химии? Как формулируются основные положения этой теории?

Аналогичную роль в органической химии играет теория химического строения, сформулированная русским химиком Александром Михайловичем Бутлеровым в 1861 году. Эта теория стала основой для объяснения свойств органических веществ и закономерностей их превращений. Она дала научное объяснение тому, как устроены молекулы органических соединений и как это строение влияет на их поведение.

Основные положения теории химического строения Бутлерова:

Атомы в молекулах органических веществ соединяются между собой в определённой последовательности в соответствии с их валентностью, образуя определённую структуру. Это называется химическим строением вещества.

Свойства органических веществ зависят не только от их качественного и количественного состава, но и от порядка соединения атомов в молекуле, то есть от строения.

Одни и те же атомы могут соединяться по-разному, образуя вещества с разными свойствами. Это явление называется изомерией.

Химическое строение вещества можно установить с помощью химических и физических методов, а также предсказать поведение вещества по его строению.

Эта теория позволила органической химии превратиться в строгую и предсказуемую науку, объяснять свойства веществ и создавать новые соединения с заданными свойствами.

Стр. 14

Вопрос

1. Известно, что в молекуле этилового спирта только один из шести атомов водорода способен замещаться атомом щелочного металла, например натрия. На модели молекулы этилового спирта покажите, какой именно атом водорода, по вашему мнению, способен на такое замещение. Объясните свой выбор.

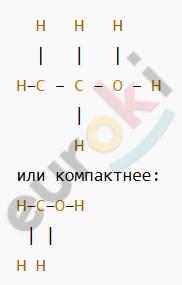

В молекуле этилового спирта (C₂H₅OH) шесть атомов водорода: пять из них связаны с атомами углерода, и один — с атомом кислорода в гидроксильной группе (–OH).

Именно этот атом водорода в гидроксильной группе –OH способен замещаться на атом щелочного металла, например натрия. Это связано с тем, что связь между кислородом и водородом в группе –OH полярна и достаточно слабая. Водород в составе –OH может быть отщеплён как протон (H⁺), а на его место легко встает ион металла, например натрий (Na⁺). В результате образуется соединение типа (C₂H₅ONa) — этилат натрия.

Остальные пять атомов водорода связаны с атомами углерода в прочных ковалентных неполярных связях, и поэтому замещение в этих положениях не происходит при обычных условиях.

Вывод: На замещение способен водород, входящий в состав группы –OH, потому что именно он обладает кислотными свойствами и легко замещается атомом щелочного металла.

Стр. 15

Проверьте свои знания

1. Сформулируйте первое положение теории химического строения. По молекулярным формулам метилового спирта CH₃OH, этана C₂H₆ и метиламина CH₃NH₂ определите валентность каждого химического элемента и напишите полные структурные формулы этих веществ.

Первое положение теории химического строения:

Атомы в молекулах соединены друг с другом согласно их валентности, причём у атома углерода в органических веществах всегда четырёхвалентность, и его атомы могут соединяться в цепи — линейной, разветвлённой и замкнутой.

Теперь определим валентности:

Углерод (C) — валентность IV,

Водород (H) — валентность I,

Кислород (O) — валентность II,

Азот (N) — валентность III.

Структурные формулы:

Метиловый спирт (CH₃OH):

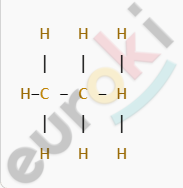

Этан (C₂H₆):

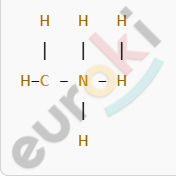

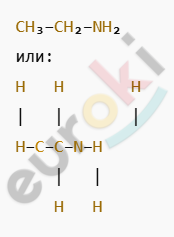

Метиламин (CH₃NH₂):

2. Сформулируйте второе положение теории химического строения. Какие вещества называют изомерами? Напишите полные структурные формулы этиламина CH₃–CH₂–NH₂ и диметиламина CH₃–NH–CH₃. Являются ли данные вещества изомерами? На примере этих веществ поясните сущность второго положения теории химического строения.

Второе положение теории химического строения:

Свойства органических веществ зависят не только от их качественного и количественного состава, но и от порядка соединения атомов в молекуле, то есть от их химического строения.

Изомеры — это вещества, имеющие одинаковый состав (одинаковое число и виды атомов), но разное строение и, как следствие, разные физические и химические свойства.

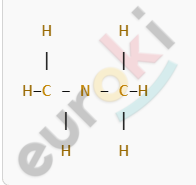

Структурные формулы:

Этиламин (CH₃–CH₂–NH₂):

Диметиламин (CH₃–NH–CH₃):

Да, этиламин и диметиламин имеют одинаковый состав — формулу C₂H₇N, но разные структурные формулы и свойства, поэтому это изомеры.

Сущность второго положения:

Эти вещества — наглядный пример того, что одинаковый состав не означает одинаковые свойства. Их строение различается, и это влияет на поведение в реакциях, физические характеристики и применение. Именно порядок соединения атомов — то есть химическое строение — определяет уникальность каждого вещества.

Стр. 15

Примените свои знания

3. Среди веществ, формулы которых приведены ниже, найдите пары изомеров:

а) CH₃–CH(OH)–CH₂–CH₃

б) CH₃–O–CH₂–CH₂

в) CH₃–CH₂–CH₂–CH₂–OH

г) CH₃–CH₂–CH(OH)–CH₃

д) CH₃–CH(CH₃)–CH₂–CH₃

е) CH₃–CH₂–C(=O)–H

ж) CH₃–CH(CH₃)–CH₃

з) CH₃–CH₂–CH₂–CH₂–OH

Изомеры — это вещества, имеющие одинаковый качественный и количественный состав, но разное химическое строение и свойства.

Пары изомеров среди приведённых веществ:

а) CH₃–CH(OH)–CH₂–CH₃ и б) CH₃–O–CH₂–CH₂

— оба вещества имеют формулу C₄H₁₀O, но разные функциональные группы: в (а) — спирт, в (б) — простой эфир.

в) CH₃–CH₂–CH₂–CH₂–OH и з) CH₃–CH₂–CH₂–CH₂–OH

— это одно и то же вещество (повторяется), не изомеры.

г) CH₃–CH₂–CH(OH)–CH₃ и а) CH₃–CH(OH)–CH₂–CH₃

— изомеры: оба — спирты, но OH-группа в разных положениях.

д) CH₃–CH(CH₃)–CH₂–CH₃ и ж) CH₃–CH(CH₃)–CH₃

— не изомеры, так как имеют разное число атомов углерода: (д) — C₅H₁₂, (ж) — C₄H₁₀.

е) CH₃–CH₂–CHO и в) CH₃–CH₂–CH₂–CH₂–OH

— формулы разные: (е) — альдегид (C₃H₆O), (в) — спирт (C₄H₁₀O), не изомеры.

Итак, пары изомеров:

а) и б)

а) и г)

4. Сформулируйте третье положение теории химического строения. Среди веществ, формулы которых приведены ниже, выберите пару соединений, которые, по вашему мнению, проявляют наиболее сходные химические свойства. Объясните свой выбор.

а) CH₃–CH₂–CH₂–OH

б) CH₃–CH₂–CHO

в) CH₃–CH₂–CH₂–CH₂–OH

г) CH₃–O–CH₂–CH₃

Третье положение теории химического строения:

Атомы в молекулах органических веществ оказывают влияние друг на друга, и это взаимное влияние определяет химические свойства вещества.

Теперь найдём пару веществ с наиболее сходными химическими свойствами.

Сравним:

а) и в) — оба спирты, различаются длиной углеродной цепи;

б) — альдегид (функциональная группа –CHO);

г) — простой эфир (группа –O–).

а) CH₃–CH₂–CH₂–OH и

в) CH₃–CH₂–CH₂–CH₂–OH

— это первичные спирты, отличаются только длиной углеродной цепи, а функциональная группа одна и та же — OH на конце цепи.

Вывод: Наиболее сходные химические свойства проявляют а) и в), потому что они относятся к одному классу органических соединений (первичные спирты), имеют одинаковую функциональную группу, сходную реакционную способность и поведение в химических реакциях.

Стр. 15

Используйте дополнительную информацию

5. Найдите в Интернете и установите на свой компьютер программу построения 3D-моделей молекул органических веществ. Постройте модели молекул метана, этана, этилового спирта. Какие возможности предоставляет виртуальное моделирование для изучения химического строения веществ?

Для построения 3D-моделей молекул органических веществ можно использовать такие бесплатные программы, как Avogadro, Chemsketch, MolView (онлайн) или Jmol. Эти программы позволяют вводить структурные формулы, просматривать молекулы в объёме, измерять углы, расстояния между атомами, вращать модель и оценивать её геометрию.

Молекулы:

Метан (CH₄) — молекула имеет форму тетраэдра, атом углерода в центре, а водороды расположены на вершинах.

Этан (C₂H₆) — два атома углерода соединены одинарной связью, каждый из них связан с тремя атомами водорода.

Этиловый спирт (C₂H₅OH) — к этановой цепочке присоединена гидроксильная группа (–OH).

Возможности виртуального моделирования:

Позволяет увидеть реальное пространственное строение молекул, а не только плоские формулы.

Помогает изучить геометрию молекулы, углы между связями и длину связей.

Демонстрирует валентность элементов и особенности соединения атомов.

Удобно для подготовки к лабораторным работам и понимания реакционной способности веществ.

Даёт возможность визуализировать изомеры и сравнивать их.

Таким образом, виртуальное моделирование делает изучение химического строения наглядным, современным и увлекательным.

6. Подготовьте сообщение о жизни и научной деятельности А. М. Бутлерова.

Сообщение

Александр Михайлович Бутлеров: жизнь и научная деятельность

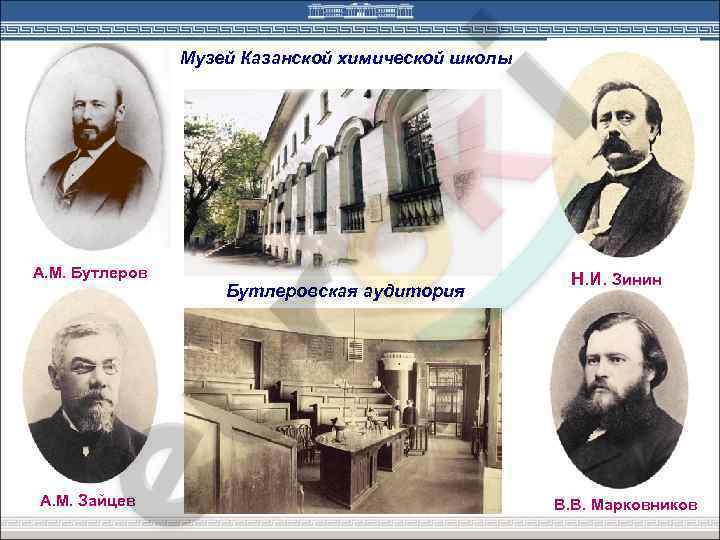

Александр Михайлович Бутлеров (1828–1886) — выдающийся русский учёный, основоположник теории химического строения органических соединений и один из тех, кто превратил органическую химию в точную науку, основанную на строгих логических законах. Он родился 6 сентября 1828 года в селе Бутлеровка Казанской губернии в дворянской семье. Получив начальное образование дома, он поступил в Казанский университет, где проявил выдающиеся способности в естественных науках и очень рано начал научную деятельность. После окончания университета он остался при кафедре и уже в молодом возрасте стал профессором, а впоследствии — ректором Казанского университета.

В то время органическая химия стремительно развивалась, но всё ещё оставалась в значительной степени описательной наукой: учёные знали состав веществ, но не могли объяснить, почему они имеют такие свойства, а также не понимали, как именно связаны между собой атомы внутри молекулы. Александр Михайлович Бутлеров сыграл ключевую роль в преодолении этих трудностей. Он создал логическую и стройную теорию химического строения, которая была впервые представлена в 1861 году на съезде немецких естествоиспытателей в городе Шпейере. Бутлеров утверждал, что атомы в молекуле соединены в строгом порядке, соответствующем их валентности, и именно этот порядок, то есть химическое строение, определяет физические и химические свойства вещества. Он объяснил, что вещества с одинаковым составом, но разным строением (изомеры), могут вести себя совершенно по-разному. Бутлеров доказал, что свойства вещества зависят не только от числа и вида атомов, но и от их взаимного расположения и взаимодействия в молекуле. Это стало революцией в химии.

Бутлеров не ограничился теорией — он активно подтверждал её опытным путём. Он провёл множество экспериментов по синтезу новых органических соединений. Именно он впервые получил метиловый спирт, формальдегид и целый ряд других веществ. Его исследования в области сахаров, эфиров, углеводородов оказали глубокое влияние на последующее развитие химии. Он также доказал, что возможно получение органических веществ из неорганических, тем самым укрепив отказ науки от витализма — представления о «жизненной силе», необходимой для синтеза органики.

Научная деятельность Бутлерова охватывала также преподавание. Он был не только гениальным учёным, но и выдающимся педагогом. Под его руководством в Казанском университете выросли такие крупные химики, как В. В. Марковников и А. М. Зайцев, которые продолжили развивать идеи своего учителя. Благодаря Бутлерову Казань стала одним из главных центров химической науки в Российской империи.

Александр Михайлович был избран академиком Петербургской академии наук, он принимал участие в международных конференциях, публиковал научные статьи, учебники и активно вёл переписку с ведущими химиками Европы. Его авторитет был признан как в России, так и за рубежом.

Александр Михайлович Бутлеров умер 5 августа 1886 года, но оставил после себя богатое научное наследие. Его теория химического строения стала основой органической химии, она действует и развивается до сих пор. Благодаря его трудам органическая химия превратилась в точную науку, способную не только описывать уже известные соединения, но и предсказывать свойства и строение ещё не полученных веществ. Вклад Бутлерова в химию невозможно переоценить: он не просто внёс новые знания — он полностью изменил способ мышления химиков и заложил прочный фундамент для дальнейших открытий.

7. Найдите в Интернете официальный сайт музея Казанской химической школы. Когда и кем был создан этот музей? Назовите фамилии не менее 10 выдающихся химиков, работавших в Казанском университете. Подготовьте виртуальную экскурсию по музею, используя информацию и фотографии с сайта музея.

Музей Казанской химической школы был создан в 1977 году по инициативе преподавателей химического факультета Казанского государственного университета, чтобы сохранить и продемонстрировать богатейшее научное наследие Казанской школы химии. Основателем музея считается доктор химических наук, профессор Александр Николаевич Коновалов. Он и его коллеги стремились показать вклад казанских учёных в развитие мировой науки.

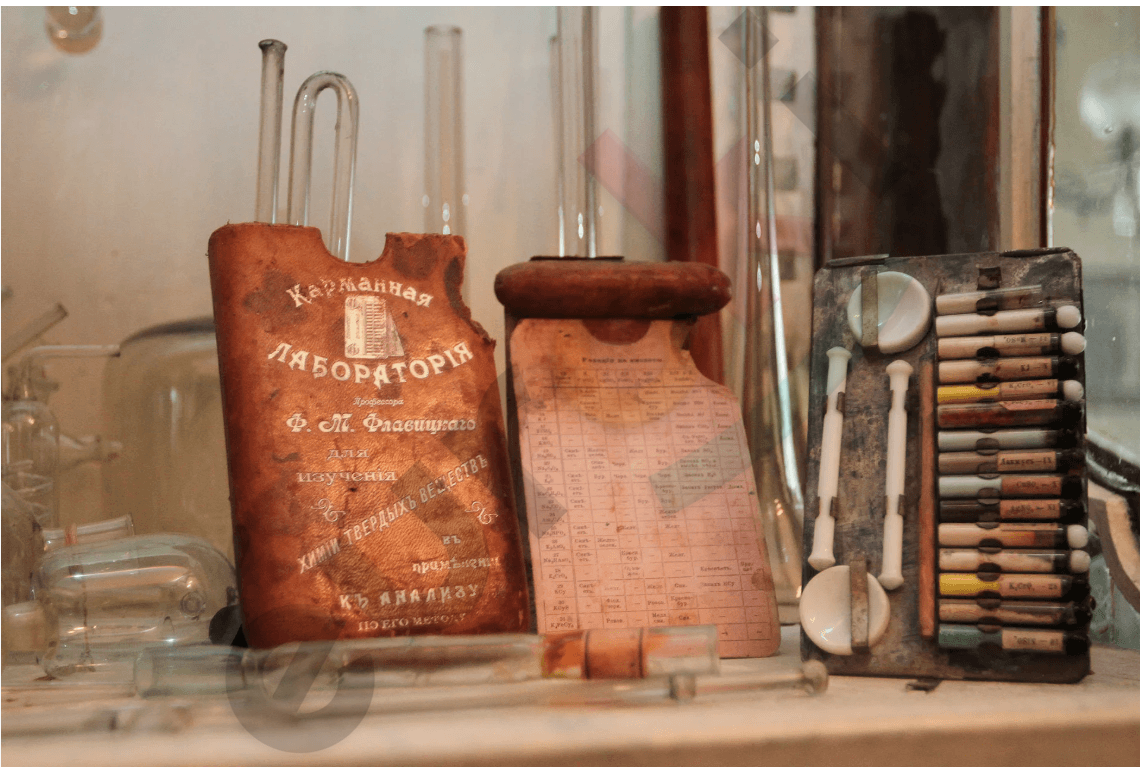

На сегодняшний день музей располагается в главном здании Казанского федерального университета. Он включает в себя экспозиции, посвящённые как общей истории химии в Казани, так и конкретным учёным, работавшим в университете. В музее собраны уникальные материалы: фотографии, личные вещи, приборы, лабораторное оборудование, документы, образцы веществ.

10 выдающихся химиков Казанского университета:

Александр Михайлович Бутлеров (1828–1886):

Основоположник теории химического строения органических соединений. Его работы заложили фундамент современной органической химии.

Николай Николаевич Зинин (1812–1880):

Открыл метод восстановления нитросоединений до аминов, что стало важным шагом в развитии органического синтеза.

Владимир Васильевич Марковников (1838–1904):

Известен своим правилом, описывающим направление присоединения водорода к алкенам, что имеет большое значение в реакциях электрофильного присоединения.

Александр Николаевич Попов (1840–1881):

Исследовал спирты и их превращения, внес значительный вклад в развитие теории химического строения.

Александр Михайлович Зайцев (1841–1910):

Известен правилом Зайцева, описывающим направление элиминирования в реакциях дегидратации и дегидрогалогенирования.

Алексей Евграфович Арбузов (1877–1968):

Основоположник отечественной фосфорорганической химии, разработал методы синтеза фосфорорганических соединений.

Борис Александрович Арбузов (1903–1991):

Продолжил исследования своего отца в области фосфорорганической химии, внёс вклад в развитие химии природных соединений.

Аркадий Николаевич Пудовик (1916–1998):

Известен реакцией Пудовика, важной для синтеза фосфорорганических соединений.

Вера Фёдоровна Торопова (1915–2008):

Специалист в области аналитической химии и полярографии, внесла значительный вклад в развитие методов анализа.

Гильм Хайруллович Камай (1901–1970):

Известный химик и педагог, внёс вклад в развитие химического образования и науки в Казанском университете.

Виртуальная экскурсия по музею Казанской химической школы

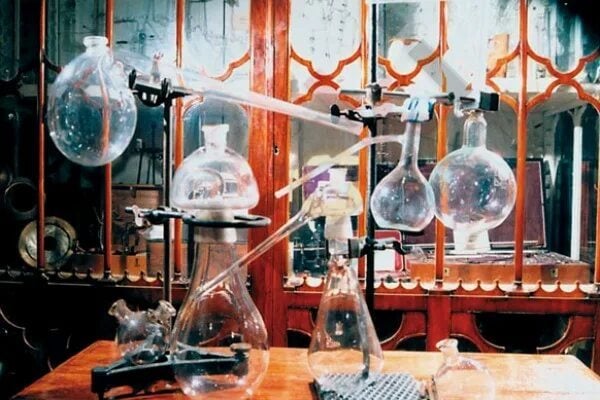

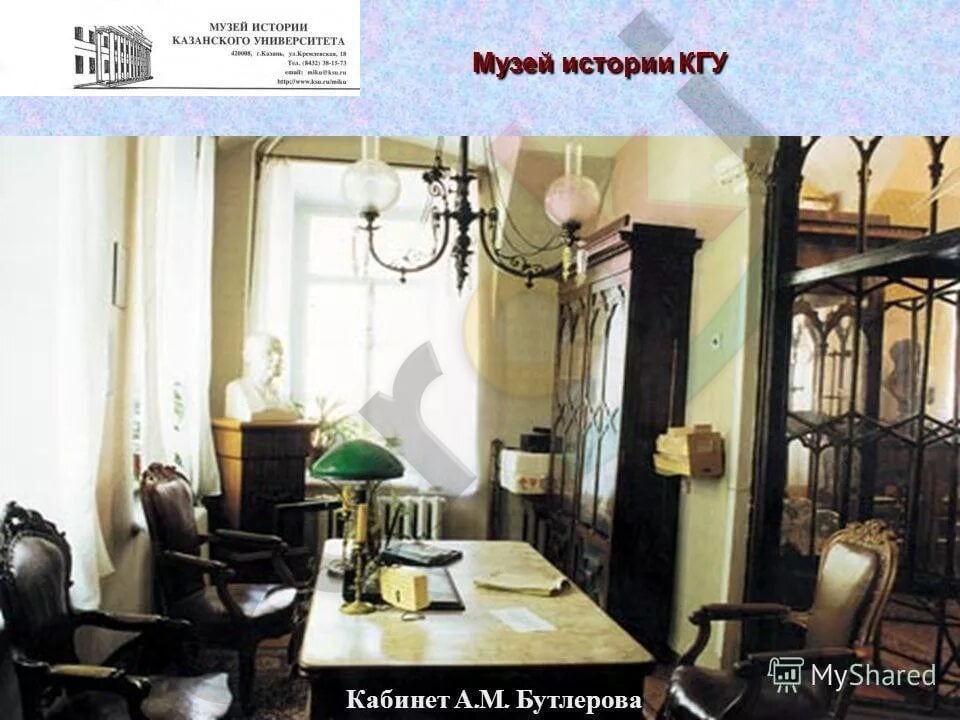

Виртуальная экскурсия по музею Казанской химической школы — это уникальная возможность погрузиться в атмосферу научных открытий и прикоснуться к великой истории химии, зародившейся в стенах Казанского университета. Музей расположен в одном из старейших зданий Казанского (ныне федерального) университета, построенном в 1837 году специально для нужд физико-химической лаборатории. Старинные интерьеры, деревянные лабораторные столы, приборы XIX века, шкафы с посудой и реактивами — всё это передаёт дух времени, когда в этих стенах работали великие учёные, заложившие основы современной химии.

Экспозиция начинается с зала, посвящённого истокам химической науки в Казани. Здесь представлены портреты первых профессоров, документы, касающиеся создания химической кафедры и первых научных курсов. В витринах можно увидеть рукописные лекции, отчёты по опытам и старинные книги, напечатанные в XIX веке, в том числе издания, подписанные лично Александром Михайловичем Бутлеровым. Гордостью музея является оригинальный письменный стол и кресло, принадлежавшие Бутлерову, а также его подлинная лабораторная посуда, пробирки, реторты и бюретки.

Следующий зал рассказывает об эпохе расцвета Казанской химической школы. Здесь представлены материалы о таких выдающихся учёных, как Николай Зинин, открывший способ восстановления ароматических нитросоединений в амины, и Владимир Марковников, сформулировавший своё знаменитое правило, которое и по сей день используется во всём мире. Посетители узнают, как в стенах Казанского университета впервые в России стали преподавать органическую химию как научную дисциплину, а не как ремесло. Экспозиция включает реальные предметы из лабораторий XIX века: стеклянные аппараты для перегонки, модели молекул, старинные весы, муфельные печи.

Особое внимание уделено кабинету-лаборатории Александра Михайловича Бутлерова — место, где родилась теория химического строения органических соединений. Здесь всё оставлено так, как было при жизни учёного: колбы и банки с реактивами, модели молекул из проволоки и дерева, записные книжки, лабораторный журнал. Стены украшают фотопортреты его учеников, а также письма от зарубежных химиков, восхищённых научной мощью Казанской школы. Посетитель может буквально "присесть" за рабочее место учёного, ощутить атмосферу сосредоточенной мысли, научной интуиции и поиска.

Виртуальная экскурсия переходит в зал, посвящённый ученикам и продолжателям дела Бутлерова — Александру Зайцеву, Александру Попову, Алексею и Борису Арбузовым. Здесь рассказано, как в XX веке химия в Казани развивалась в области фосфорорганических соединений, аналитических методов и химии природных веществ. Среди экспонатов — первый синтез фосфорорганических ядохимикатов, приборы для спектроскопии, коллекции веществ. Отдельно выделен раздел, посвящённый участию казанских химиков в военных и промышленных разработках XX века.

На стендах размещены интерактивные экраны, где можно проследить путь синтеза сложного вещества от элементарных реакций до итоговой структуры, рассмотреть модели молекул в 3D, а также пройти тесты и викторины по органической химии. Музей активно использует цифровые технологии: многие книги и научные работы оцифрованы и доступны для просмотра.

Финальный зал экскурсии посвящён современности. Здесь представлены достижения современных преподавателей и выпускников химического факультета Казанского федерального университета, их исследования в области нанохимии, материаловедения, биохимии. Также в этом зале можно познакомиться с видеоматериалами лекций, научными презентациями и виртуальными конференциями, проводимыми на базе факультета.

Виртуальная экскурсия по музею Казанской химической школы — это не просто прогулка по экспонатам, это живой рассказ о развитии химической науки в России, о людях, которые создавали её своими руками и умом, и о непрерывной связи времён, в которой прошлое вдохновляет настоящее и определяет будущее.