Решебник по биологии 11 класс Пасечник §17

§17

Экосистемный уровень: общая характеристика. Среда обитания организмов. Экологические факторы

Стр. 134

Вспомните

№ 1. Какие среды жизни вам известны?

Существует несколько основных сред жизни: наземно-воздушная, водная, почвенная, организменная.

Добавить текст Вернуть оригинал№ 2. Какие экологические факторы вы знаете?

Экологические факторы:

1) абиотические (неорганические элементы среды – температура, свет, влажность, кислород, состав почвы и т.д.);

Добавить текст Вернуть оригинал2) биотические (влияние живых организмов друг на друга, включая хищничество, симбиоз, паразитизм, конкуренцию);

Добавить текст Вернуть оригинал3) антропогенные (влияние длительности человека – загрязнение окружающей среды, охота, сельское хозяйство, изменение ландшафтов и прочее).

Добавить текст Вернуть оригиналСтр. 141

Подумайте

Приведите примеры адаптации (приспособленности) у животных и растений, живущих в сходных условиях.

Организмы, живущие в схожих условиях, демонстрируют адаптации, которые помогают им выживать. Например, в пустыне растут кактусы, у которых мясистые стебли запасают воду, а колючки вместо листьев препятствуют ее чрезмерному испарению. У верблюдов, которые также обитают в пустыне, есть горб, который хранит жировые отложения, позволяющие животным меньше перегреваться на солнце.

Добавить текст Вернуть оригиналВ тайге у елей хвоя может выдерживать низкие температуры, защищена от потери влаги. Обитающему здесь же зайцу-беляку белый густой мех помогает маскироваться на снегу и хорошо защищает его тело от холода.

Добавить текст Вернуть оригиналСтр. 141

Моя лаборатория

Тренируемся

№ 1. Какие среды обитания организмов вам известны? Докажите, что среда обитания оказывает влияние на строение и жизнедеятельность организма.

Добавить текст Вернуть оригиналСреды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная и организменная.

Добавить текст Вернуть оригиналСреда обитания определяет строение и функции организмов. Например, у обителей водной среды – рыб и морских млекопитающих – обтекаемая форма тела, что снижает сопротивление воды. У них есть плавники для передвижения, жабры для дыхания под водой, а внешние покровы тела покрыты специальной слизью, которая снижает трение воды. У наземных растений хорошо развиты механические ткани, а у животных сильнее выражен внутренний или наружный скелет. Удлиненное гибкое тело дождевого червя, который обитает в почве, помогает ему легко перемещаться между частичками грунта. Наличие присосок и крючков у паразитов, обитателей организменной среды, позволяет им удерживаться в организме-хозяине.

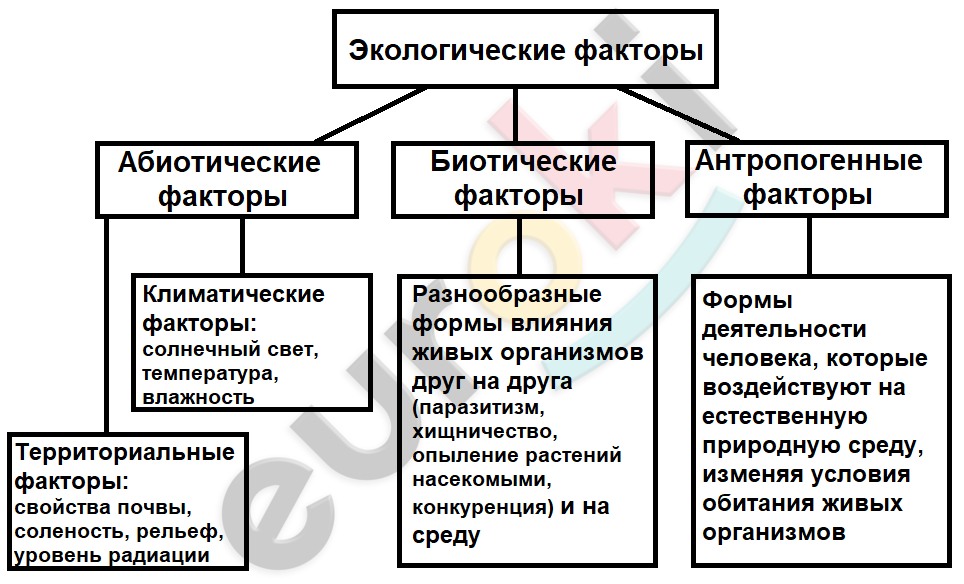

Добавить текст Вернуть оригинал№ 2. Что такое экологические факторы? Какие группы экологических факторов вам известны?

Экологические факторы – это разнообразные свойства среды обитания, которые определяют условия метаболизма живых организмов и биогеоценоза в целом.

Добавить текст Вернуть оригиналУсловно экологические факторы делятся на три группы:

Добавить текст Вернуть оригинал1) абиотические – факторы неживой природы: климатические (температура, влажность, свет) и территориальные (свойства почвы, соленость, рельеф, ветер, течения, уровень радиации);

Добавить текст Вернуть оригинал2) биотические – всевозможные формы влияния организмов друг на друга (паразитизм, опыление, хищничество, конкуренция) и на окружающую среду;

Добавить текст Вернуть оригинал3) антропогенные – воздействие всех форм деятельности человека на естественную среду, которые изменяют условия обитания живых организмов или непосредственно влияют на отдельные виды животных и растений.

Добавить текст Вернуть оригинал№ 3. Что такое толерантность? Что характеризует кривая толерантности?

Толерантность – это важное свойство живых организмов выдерживать изменения условий окружающей среды (колебания света, влажности, температуры и т.д.), позволяющее приспосабливаться к ним.

Добавить текст Вернуть оригиналКривая толерантности отображает диапазон условий, при которых организм может выживать и размножаться. Положение вершины кривой указывает на оптимальные условия по конкретному фактору для особей определенного вида.

Добавить текст Вернуть оригинал№ 4. В чем суть закона минимума и к каким последствиям может привести пренебрежение его требованиями в сельском хозяйстве?

Добавить текст Вернуть оригиналСогласно закону минимума, сформулированному немецким химиком Юстусом Либихом, наиболее значимым для организма является тот фактор, который больше всего отклоняется от оптимального его значения в сторону минимального. Например, если в почве недостаточно азота, то даже при наличии воды, света и других минеральных веществ растения будут развиваться до тех пор, пока не усвоят весь азот. Поэтому пренебрежение этим законом в сельском хозяйстве приводит к потере урожая, так как растения не получают достаточное количество необходимых для их питания и роста веществ.

Добавить текст Вернуть оригинал№ 5. Что такое адаптация? Какую роль она играет в жизни организма?

Адаптация – это процесс и результат приспособления организмов к условиям окружающей среды. Она может быть физиологической, морфологической или поведенческой.

Добавить текст Вернуть оригиналАдаптация играет ключевую роль в жизни организма, так как обеспечивает ему выживаемость в условиях конкретного местообитания, способность конкурировать с другими видами, популяциями или особями, а также устойчивость к воздействию факторов абиотического и биотического характера.

Добавить текст Вернуть оригиналСовершенствуемся

Используя ключевые слова параграфа, постройте основу схемы (ментальной карты), показывающую взаимосвязь экологических факторов.

Добавить текст Вернуть оригинал

Проводим исследование

Выполните лабораторную работу № 3 «Методы измерения факторов среды обитания» (учебно-исследовательский проект) на с. 262.

Добавить текст Вернуть оригиналЛабораторная работа № 3 «Методы измерения факторов среды обитания» (учебно-исследовательский проект)

Часть 1. Анализ качества воды

Цель работы: дать характеристику качества воды, взятой из разных источников.

Материал и оборудование: пробы воды; стеклянные сосуды; предметное стекло; дистиллированная вода.

Ход работы:

1. Запишите, из какого источника взята проба воды.

2. Налейте в химический стакан эту воду и рассмотрите ее на свет. Определите ее прозрачность. Вода может быть: прозрачная, слабо мутная, сильно мутная.

Добавить текст Вернуть оригинал3. Определите цвет воды. Для этого опустите в стакан с водой белую пластинку или лист белой бумаги. Цвет воды может быть: бурый, светло-коричневый, желтый, светло-желтый, зеленоватый, бесцветный.

Добавить текст Вернуть оригинал4. Определите запах воды и его интенсивность. Естественный запах может быть болотным, глинистым, древесным, плесневым, травянистым, сероводородным. В случае попадания в воду инородных веществ она может пахнуть бензином, мазутом, хлором, навозом и т. п. По интенсивности запах может быть: слабый (он обнаруживается, если обратить на него внимание); заметный (легко обнаруживается), отчетливый (обращает на себя внимание), сильный (делает воду негодной для питья). Питьевая вода не должна иметь запаха.

Добавить текст Вернуть оригинал5. Определите вкус воды. Вкус воды определяется только для питьевой воды. Вода может быть: соленая, горькая, кислая, с хлорным, металлическим или иным привкусом, безвкусная или с приятным для питья вкусом.

Добавить текст Вернуть оригинал6. Определите, образуется ли осадок после суточного отстаивания воды в трех-литровом сосуде. Если осадок образуется, он может быть: хлопьевидным слизистым, хлопьевидным желтовато-коричневым, плотным белым (желтоватым), плотным бурым (коричневым), сероватым, в виде песка, глины или растительных остатков.

Добавить текст Вернуть оригинал7. Определите реакцию водной среды с помощью универсального индикатора. Запишите рН исследуемой воды и по его значению определите реакцию среды.

Добавить текст Вернуть оригинал8. Определите наличие растворенных солей. Для проведения исследования подготовьте два чистых и обезжиренных предметных стекла. На одно нанесите несколько капель исследуемой воды, на другое – дистиллированной. Дистиллированная вода не содержит растворенных солей. Выпарите воду со стекол и сравните их. Белый налет указывает на наличие солей. Чем он больше, тем больше солей было растворено в воде.

Добавить текст Вернуть оригинал9. Исследуйте разные пробы воды, а полученные результаты занесите в таблицу.

| Характеристика воды | Пробы воды | ||

|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | |

| 1. Из какого источника взята проба | Река | Водопроводная вода | Колодец |

| 2. Прозрачность | Слабо мутная | Прозрачная | Прозрачная |

| 3. Цвет | Светло-коричневая | Бесцветная | Желтоватая |

| 4. Запах и его интенсивность | Болотный, слабый | Нет | Слабый, глинистый |

| 5. Вкус | Не исследуется | Безвкусная | Слабый привкус железа |

| 6. Осадок | Хлопьевидный, желтоватый | Нет | Плотный, белый |

| 7. Реакция среды (рН) | 6,5 (слабокислая) | 7,2 (нейтральная) | 7,5 (слабощелочная) |

| 8. Наличие солей | Слабый налет | Нет | Ярко выраженный белый налет |

10. Сделайте вывод по результатам работы.

В процессе лабораторной работы мы смогли оценить качество воды, взятой из разных источников: река, водопровод, колодец. Речная вода содержит примеси, поэтому имеет болотный запах, хлопьевидный осадок и слабокислую среду. Водопроводная вода соответствует нормам, так как у нее нет запаха и вкуса, она бесцветная, с нейтральным pH и без осадка. Вода из колодца содержит минеральные соли, о чем говорит слабый привкус железа и образование налета после выпаривания.

Добавить текст Вернуть оригиналПо итогу лабораторной работы мы можем сделать вывод, что водопроводная вода пригодна для питья после дополнительной обработки – фильтрации. Речная вода непригодна для употребления. Вода из колодца нуждается в дополнительной проверке на содержание железа и жесткость.

Добавить текст Вернуть оригиналЧасть 2

Цель работы: познакомиться с методикой взятия проб дождевой воды (снега) и выявления в них загрязнителей.

Материал и оборудование: приемники осадков или снегомеры, универсальная индикаторная бумага, дистиллированная вода, стеклянные сосуды, фильтровальная бумага, предметные стекла, аналитические весы.

Добавить текст Вернуть оригиналХод работы:

1. Возьмите в качестве эталона дистиллированную воду. Во время исследования пробы дождевой воды или снега соблюдайте правила, описанные выше. Определите количество выпавших осадков:

Добавить текст Вернуть оригинала) для дождя определите количество выпавших осадков в миллиметрах слоя воды, которое высчитывается по формуле:

Добавить текст Вернуть оригиналК = (к × 10) / S , где

К — количество выпавших осадков, в мм слоя воды;

Добавить текст Вернуть оригиналк — количество осадков, в мм;

S — площадь сечения воронки (горлышка банки), в см;

Добавить текст Вернуть оригинал

б) для снега определите высоту снежного покрова (в мм).

Добавить текст Вернуть оригиналПримеры расчета:

а) для воды:

Пусть высота дождевой воды в приемнике составляет k = 15 мм, а диаметр горлышка банки d = 10 см (радиус 5 см)

Добавить текст Вернуть оригиналТогда по формуле получаем:

S = 3,14 · 52 = 78,5 см2

К = (15 · 10) : 78,5 = 1,91 мм осадков

б) высоту снежного покрова измеряем линейкой или снегомером.

Добавить текст Вернуть оригинал2. Определите рН воды. Нанесите каплю исследуемой воды на универсальную индикаторную бумагу, сравните полученный цвет со шкалой рН.

Добавить текст Вернуть оригиналНормальная атмосферная вода должна быть слабокислой (pH = 5,6 – 6,5) из-за растворенного СО2;

Добавить текст Вернуть оригиналБолее низкие показатели pH (ниже 5,5) указывают на кислотные дожди.

Добавить текст Вернуть оригиналПримеры результатов:

Дистиллированная вода: pH = 7 (нейтральная);

Добавить текст Вернуть оригиналДождевая вода: pH = 6 (слабокислая);

Загрязненный дождь: pH = 4,5 (кислотный).

Добавить текст Вернуть оригинал3. Определите прозрачность воды. Налейте пробу воды в химический стакан и рассмотрите на свету. Вода может быть прозрачной, слабо прозрачной, сильно мутной.

Добавить текст Вернуть оригиналСтепень мутности:

Прозрачная – отсутствие взвешенных частиц;

Добавить текст Вернуть оригиналСлабо прозрачная – небольшое количество частиц;

Добавить текст Вернуть оригиналСильно мутная – выраженное загрязнение.

Примеры результатов:

Дистиллированная вода – прозрачная;

Дождевая вода – слабо прозрачная;

Вода, полученная из снега с городской улицы – сильно мутная.

Добавить текст Вернуть оригинал4. Определите наличие твердых загрязнителей.

Воду каждой пробы профильтруйте. Фильтр для каждой пробы предварительно взвесьте на аналитических весах с точностью до третьего-четвертого знака. После фильтрования фильтр надо сложить и высушить, а затем снова его взвесить. Разность между первым и вторым взвешиванием показывает количество твердых частиц, выпавших на площадь, равную сечению приемника воды или снегомера.

Добавить текст Вернуть оригиналИсходя из площади сечения снегомера или приемника осадков, подсчитайте количество твердых загрязнений, выпавших на 1 м2 поверхности конкретного участка.

Добавить текст Вернуть оригиналРассчитываем количество загрязнений, выпавших на 1 м², исходя из площади сечения снегомера:

Добавить текст Вернуть оригиналZ= M : S, где:

Z – количество загрязнений (г/м²);

M – разница масс фильтра (г);

S – площадь сечения снегомера (м2).

Примеры результатов:

Дистиллированная вода – нет осадка;

Дождевая вода – 0,002 г загрязнений;

Снег с улицы – 0,05 г загрязнений.

5. Определите наличие растворенных веществ.

Из каждой пробы нанесите по нескольку капель на предметные стекла. Выпарите воду. По белому налету на стекле определите наличие растворенных веществ в каждой пробе. Результаты сравните с таковыми по исследованию дистиллированной воды.

Добавить текст Вернуть оригиналПримеры результатов:

Дистиллированная вода – без налета, нет растворенных солей;

Добавить текст Вернуть оригиналДождевая вода – слабый белый налет,

Снег с улицы – значительный белый налет, из-за реагентов и загрязнений.

Добавить текст Вернуть оригинал6. Проанализируйте результаты всех исследований.

| Показатель | Дистиллированная вода | Дождевая вода | Снег с улицы |

|---|---|---|---|

| Количество осадков | Нет | 1,91 мм | 50 мм |

| pH | 7 (нейтральная) | 6 (слабокислая) | 4,5 (кислая) |

| Прозрачность | Прозрачная | Слабо прозрачная | Сильно мутная |

| Твердые загрязнители | Нет | 0,002 г/м2 | 0,05 г/м2 |

| Растворимые вещества | Нет | Слабый налет | Выраженный налет |

7. Сделайте вывод по результатам работы.

В процессе лабораторной работы мы смогли познакомиться с методикой взятия проб дождевой воды и воды после таяния снега, и выявили в них загрязнители. По данным исследований мы выяснили, что дождевая вода имеет pH = 6, загрязненный снег – ниже 5, что свидетельствует о кислотных осадках. Дождевая вода содержит минимальное количество твердых загрязнителей, но не является идеально чистой. Городской снег содержит большое количество загрязняющих веществ, включая твердые частицы и растворенные соды (регенты и выбросы транспорта).

Добавить текст Вернуть оригиналВсе полученные нами данные важны для контроля экологического состояния окружающей среды.

Добавить текст Вернуть оригиналЧасть 3

Цель работы: провести оценку загрязненности воздуха по состоянию лишайников.

Материалы и оборудование: лупа, определитель лишайников.

Ход работы:

Работа выполняется в группах.

1. Выберите несколько площадок, на которых будут проводиться исследования (желательно в радиусе 2 км от школы).

Для достоверности результатов выбираем несколько площадок, которые находятся в разных экологических условиях:

Добавить текст Вернуть оригиналПлощадка 1 – вблизи оживленной дороги;

Площадка 2 – в парке;

Площадка 3 – во дворе школы;

Площадка 4 – рядом с промышленным заводом.

Добавить текст Вернуть оригинал2. Составьте карту района с указанием площадок.

3. Отметьте на карте близлежащие ТЭЦ, заводы, другие предприятия, дороги с интенсивным транспортным движением.

4. На каждой площадке осмотрите стволы старых, но здоровых деревьев.

5. Найдите деревья, на стволах которых есть лишайники.

6. На каждом дереве подсчитайте число видов лишайников. Необходимо также определить, к какой экологической группе относятся найденные виды: кустистые, листоватые, накипные.

Добавить текст Вернуть оригинал7. Кроме деревьев, можно исследовать обрастание лишайниками камней, стен домов и т. п.

8. Определите степень загрязнения воздуха, используя простейшую шкалу:

| Наличие лишайников | Степень загрязнения воздуха |

|---|---|

| Встречаются лишайники трех групп: кустистые, листоватые, накипные | Воздух чистый |

| Встречаются листоватые и накипные лишайники | Слабое загрязнение |

| Встречаются только накипные лишайники | Среднее загрязнение |

| Лишайников нет | Сильное загрязнение |

| Площадка | Условия | Найденные лишайники | Степень загрязнения |

|---|---|---|---|

| 1. Около дороги | Интенсивное движение | Только накипные | Среднее загрязнение |

| 2. В парке | Много деревьев, мало машин | Кустистые, накипные, листоватые | Чистый воздух |

| 3. Двор школы | Средняя загруженность | Листоватые, накипные | Слабое загрязнение |

| 4. Рядом с заводом | Промышленная зона, выхлопы | Нет лишайников | Сильное загрязнение |

9. Сделайте вывод по результатам работы.

В процессе лабораторной работы мы провели оценку загрязненности воздуха по состоянию лишайников и выявили, что:

Добавить текст Вернуть оригинал1) воздух в парковой зоне наиболее чистый, так как здесь встречается все три группы лишайников;

Добавить текст Вернуть оригинал2) воздух возле школы загрязнен умеренно, так как здесь присутствуют листоватые и накипные лишайники;

Добавить текст Вернуть оригинал3) воздух возле дороги загрязнен сильно, так как здесь остались только устойчивые накипные лишайники;

Добавить текст Вернуть оригинал4) в промышленной зоне лишайников нет, что свидетельствует об очень сильном загрязнении воздуха.

Добавить текст Вернуть оригиналМетод оценки лишайниками позволяет быстро и без приборов определить уровень загрязнения воздуха. Полученные данные могут использоваться для экологического мониторинга городских территорий.

Добавить текст Вернуть оригинал