Решебник по химии 8 класс. Рудзитис ФГОС §54

§54

Строение атома

Вопросы

1. Какие элементарные частицы вам известны?

Элементарные частицы, входящие в состав атома, — это протоны, нейтроны и электроны.

– Протоны находятся в ядре атома, имеют положительный заряд (+1) и определяют заряд ядра.

– Нейтроны также находятся в ядре, но не имеют электрического заряда (они нейтральны).

– Электроны вращаются вокруг ядра по орбиталям и имеют отрицательный заряд (–1).

Эти три частицы составляют структуру любого атома. Кроме них, в физике элементарных частиц также известны мезоны, нейтрино, кварки, но в школьном курсе химии основное внимание уделяется протонам, нейтронам и электронам.

2. Чему равен заряд электрона? Чему равен заряд протона?

Заряд электрона равен –1 (отрицательный элементарный заряд).

Заряд протона равен +1 (положительный элементарный заряд).

Они по величине одинаковы, но противоположны по знаку, поэтому в нейтральном атоме количество протонов и электронов одинаково, и их заряды компенсируют друг друга.

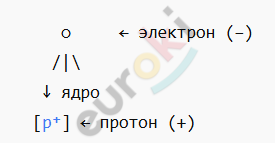

3. Нарисуйте схему строения атома водорода.

Или можно описать словами:

Атом водорода состоит из одного протона в ядре и одного электрона, вращающегося вокруг ядра на первом энергетическом уровне. Нейтронов в ядре у обычного атома водорода нет.

4. Что вам известно о рентгеновском излучении?

Рентгеновское излучение — это электромагнитные волны с очень короткой длиной волны и высокой энергией. Оно было открыто в конце XIX века и используется в медицине, технике и науке. Это излучение способно проникать сквозь мягкие ткани, но задерживается плотными веществами, такими как кости или металл, поэтому применяется при рентгенографии. В химии и физике оно используется для изучения структуры кристаллов и атомов. Хотя рентгеновские лучи полезны, они относятся к ионизирующему излучению и могут быть вредны при длительном воздействии на организм.

Стр. 195

Подумай, ответь, выполни

1. Какие сведения о строении атома химического элемента можно получить на основании его положения в периодической таблице Д. И. Менделеева?

На основании положения элемента в периодической системе Д. И. Менделеева можно определить его порядковый номер, который совпадает с зарядом ядра атома, то есть с числом протонов в ядре и числом электронов в нейтральном атоме. Кроме того, по номеру периода можно узнать, сколько энергетических уровней (электронных слоёв) в атоме элемента. По номеру группы (в A-группах) можно определить число электронов на внешнем энергетическом уровне, что влияет на химические свойства элемента и его способность к образованию соединений. Таким образом, по положению элемента в таблице можно судить о строении его атома: числе протонов, электронов, валентности и строении электронной оболочки.

2. Число каких частиц в ядре атома химического элемента можно узнать по его порядковому номеру?

По порядковому номеру химического элемента в периодической таблице можно узнать число протонов в ядре атома. Поскольку атом в нейтральном состоянии содержит такое же количество электронов, порядковый номер указывает и на число электронов. Однако число нейтронов нельзя определить только по порядковому номеру — оно зависит от массового числа (суммы протонов и нейтронов). Таким образом, порядковый номер даёт точную информацию о числе протонов и заряде ядра.

3. Какое из чисел, приведённых в периодической таблице, указывает на число электронов в электронной оболочке атома данного элемента?

На число электронов в электронной оболочке атома указывает порядковый номер элемента в периодической таблице. В нейтральном атоме число электронов равно числу протонов, а оно, в свою очередь, определяется порядковым номером. Например, у элемента с порядковым номером 19 (калий) в ядре 19 протонов и, соответственно, вокруг него 19 электронов. Эти электроны распределены по энергетическим уровням, начиная с ближайшего к ядру. Таким образом, порядковый номер определяет число электронов в атоме.

Стр. 195

Тестовые задания

1. Изотопы одного и того же химического элемента различаются:

числом электронов

числом протонов

числом нейтронов

зарядом ядра

Правильный ответ: 3) числом нейтронов

Объяснение:

Изотопы — это разновидности атомов одного и того же химического элемента. У них одинаковое число протонов (и, следовательно, одинаковый заряд ядра), но разное число нейтронов. Электронов в нейтральных атомах тоже одинаковое количество. Например, у водорода есть три изотопа: протий (1 протон, 0 нейтронов), дейтерий (1 протон, 1 нейтрон), тритий (1 протон, 2 нейтрона).

2. Ядро атома ²⁷₁₃Al содержит:

27 протонов и 13 нейтронов

13 протонов и 14 нейтронов

14 протонов и 13 нейтронов

13 протонов и 27 нейтронов

Правильный ответ: 2) 13 протонов и 14 нейтронов

Объяснение:

Из записи ²⁷₁₃Al: – нижний индекс (13) — порядковый номер элемента = число протонов;

– верхний индекс (27) — массовое число = число протонов + нейтронов.

Значит: – число протонов = 13

– число нейтронов = 27 − 13 = 14

Ответ: 13 протонов и 14 нейтронов.

Стр. 195

С помощью Интернета

Используя ресурсы Интернета, ознакомьтесь с биографиями Анри Беккереля, Эрнеста Резерфорда и Марии Склодовской-Кюри.

Анри Беккерель — первооткрыватель радиоактивности

Антуан Анри Беккерель (Antoine Henri Becquerel) родился 15 декабря 1852 года в Париже, Франция, в семье учёных. Его отец, Александр Эдмон Беккерель, был известным физиком, а дед, Антуан Сезар Беккерель, также внёс значительный вклад в развитие науки. Таким образом, Анри вырос в атмосфере, где с раннего возраста был окружён научными идеями, приборами и экспериментами. Это оказало сильное влияние на выбор его жизненного пути — он с юности интересовался физикой, особенно в области световых явлений и электричества.

Анри Беккерель окончил престижную Политехническую школу в Париже, а затем инженерную школу мостов и дорог. Вскоре после завершения образования он начал работать в Национальном музее естественной истории и преподавал в Сорбонне. Он унаследовал кафедру физики от своего отца и активно продолжал научные исследования. Его первые научные труды были связаны с поляризацией света, фосфоресценцией и другими оптическими явлениями.

Историческое открытие Беккереля произошло в 1896 году. В это время весь научный мир был вдохновлён открытием рентгеновских лучей Вильгельмом Рентгеном, и Беккерель начал исследовать возможную связь между фосфоресценцией и невидимыми лучами, подобными рентгеновским. Он проводил опыты с солями урана, которые помещал на фотопластинку, завёрнутую в чёрную бумагу. Его предположение заключалось в том, что при освещении фосфоресцирующее вещество должно излучать невидимые лучи, способные засвечивать фотоплёнку, как это делали рентгеновские лучи.

Однако судьба распорядилась иначе: в один из пасмурных дней Беккерель отложил эксперимент, убрав образцы с ураном в ящик, где рядом лежала фотопластинка. Позже, проявив пластинку, он с удивлением обнаружил, что она засветилась — несмотря на то, что не подвергал образец солнечному свету. Это означало, что излучение происходило самопроизвольно, без какого-либо внешнего источника энергии. Таким образом, он открыл естественную радиоактивность — способность некоторых веществ излучать невидимые лучи без внешнего воздействия.

Это открытие стало фундаментом для новой области физики и химии — изучения радиоактивности. Позже Мария Склодовская-Кюри и Пьер Кюри расширили исследования Беккереля и открыли новые радиоактивные элементы — полоний и радий.

За свои достижения в 1903 году Анри Беккерелю была присуждена Нобелевская премия по физике, которую он разделил с супругами Кюри. Это стало признанием его выдающегося вклада в науку. Интересно, что единица измерения радиоактивности — беккерель (Бк) — была названа в его честь.

Беккерель продолжал научную деятельность до последних лет жизни. Он был членом Французской академии наук и пользовался высоким уважением в научных кругах. Он скончался 25 августа 1908 года в возрасте 55 лет, оставив после себя богатое научное наследие и вдохновив целое поколение физиков.

Анри Беккерель навсегда вошёл в историю как человек, открывший миру радиоактивность — явление, которое изменило не только науку, но и весь ход человеческой цивилизации.

Эрнест Резерфорд — отец ядерной физики

Эрнест Резерфорд (Ernest Rutherford) родился 30 августа 1871 года в маленьком новозеландском городке Брайтвотер, недалеко от Нельсона, в многодетной семье выходцев из Великобритании. Его отец Джеймс Резерфорд был мельником и механиком, а мать, Марта Томпсон, — бывшей школьной учительницей. В семье было 12 детей, и несмотря на ограниченные материальные возможности, родители всячески поддерживали образование своих детей. Уже в раннем возрасте Эрнест проявлял выдающиеся способности к математике и физике.

После окончания начальной и средней школы, Резерфорд поступил в Кентерберийский колледж (ныне Университет Кентербери) в Крайстчерче, где изучал физику и математику. Он получил степень бакалавра, а затем магистра наук за исследовательскую работу, посвящённую электрическим и магнитным явлениям. В 1895 году, выиграв стипендию, Резерфорд отправился в Великобританию, чтобы продолжить научную карьеру в Кембриджском университете. Там он стал работать под руководством знаменитого физика Дж. Дж. Томсона — открывателя электрона.

В лаборатории Кавендиша Резерфорд занялся изучением электромагнитных волн и ионизации газов, но особенно его заинтересовали новейшие открытия в области радиоактивности. Вскоре он начал собственные исследования радиоактивного излучения. Именно он первым предложил деление радиоактивного излучения на альфа-, бета- и гамма-лучи, в зависимости от их проникающей способности и поведения в магнитном поле. Это стало одним из первых больших достижений Резерфорда, которое принесло ему широкое признание в научном сообществе.

В 1898 году Резерфорд переехал в Канаду, где стал профессором физики в университете Макгилла в Монреале. Там он продолжил исследования радиоактивности и совместно с химиком Фредериком Содди сформулировал закон радиоактивного распада, а также идею, что радиоактивность — это процесс превращения одного химического элемента в другой. Это было революционное открытие, так как до того момента считалось, что атомы — неразрушимые частицы вещества.

В 1907 году Резерфорд вернулся в Великобританию и стал профессором Манчестерского университета. Именно там он провёл свой знаменитый эксперимент по рассеянию альфа-частиц на тонкой золотой фольге, в ходе которого его ученики Гейгер и Марсден обнаружили, что некоторые альфа-частицы отклоняются под большими углами. Это наблюдение противоречило тогдашней модели атома, предложенной Томсоном (так называемая «пудинговая модель»), и привело Резерфорда к созданию ядерной модели атома.

В 1911 году Резерфорд предложил, что вся положительная масса атома сосредоточена в очень маленьком, но тяжёлом ядре, вокруг которого вращаются электроны. Это стало основой для современной физики и химии. Его модель атома впоследствии была развита Нильсом Бором, и в результате появилась планетарная модель атома.

За свои научные заслуги Резерфорд был удостоен Нобелевской премии по химии в 1908 году — за исследование превращений элементов и природы радиоактивности. Интересно, что хотя он получил премию по химии, сам он всегда считал себя физиком.

В 1919 году Резерфорд стал директором лаборатории Кавендиша в Кембридже, где продолжал исследования и возглавлял работу многих молодых учёных. В том же году он впервые в истории осуществил искусственную ядерную реакцию, превратив атом азота в атом кислорода путём бомбардировки альфа-частицами. Это событие принято считать началом ядерной физики как отдельной области науки.

Среди учеников и коллег Резерфорда — множество будущих Нобелевских лауреатов, включая Джеймса Чедвика (открывшего нейтрон), Нильса Бора, Патрика Блэкетта и других. Его школа сыграла огромную роль в становлении современной физики.

Резерфорд был активным участником научного сообщества, членом Лондонского королевского общества, президентом многих научных организаций. Он получил рыцарский титул, а также титул лорда Резерфорда Нельсонского.

Эрнест Резерфорд скончался 19 октября 1937 года в Кембридже. Он был похоронен в Вестминстерском аббатстве в Лондоне рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина — знак величайшего уважения к его научному вкладу.

Имя Резерфорда навсегда вписано в историю науки. Его открытия заложили фундамент современной атомной теории и ядерной физики. В его честь названа единица измерения радиоактивности — резерфорд, а также химический элемент №104 — резерфордий (Rf). Величие Резерфорда заключается не только в гениальных открытиях, но и в его умении вдохновлять и воспитывать новое поколение великих учёных.

Мария Склодовская-Кюри — великая женщина науки

Мария Склодовская-Кюри (Marie Skłodowska-Curie) — выдающийся учёный, первая женщина, получившая Нобелевскую премию, и единственный человек в истории, удостоенный Нобелевских премий в двух разных науках: физике и химии. Её имя стало символом научной доблести, женской целеустремлённости и самоотверженного служения науке. Её вклад в изучение радиоактивности, открытие новых элементов и создание основ ядерной физики оказали колоссальное влияние на развитие всей мировой науки.

Мария родилась 7 ноября 1867 года в Варшаве (тогда территория Царства Польского в составе Российской империи) в семье школьных преподавателей. Отец, Владислав Склодовский, преподавал физику и математику, мать, Бронислава, была директором школы для девочек. Семья воспитывала детей в духе уважения к знаниям, труду и свободе. Однако юность Марии была омрачена трагедиями: в раннем возрасте она потеряла старшую сестру и мать. Несмотря на тяжёлые условия, Мария с раннего детства проявляла выдающиеся способности к наукам и стремление к знаниям.

Женщинам в то время было запрещено поступать в университеты на территории Российской империи, поэтому Мария училась в нелегальной «Летучей университете» в Варшаве — образовательном кружке, где тайно преподавались науки. Затем, чтобы получить высшее образование, она уехала во Францию, в Париж. Там, в Сорбонне, она поступила на факультет физики и математики. Учёба давалась ей тяжело из-за языкового барьера, бедности и необходимости самостоятельно себя обеспечивать. Однако Склодовская проявила невероятную силу воли и в 1893 году получила диплом по физике, а через год — по математике.

В 1894 году Мария познакомилась с французским физиком Пьером Кюри, и их объединило не только личное чувство, но и глубокий интерес к науке. Они поженились в 1895 году и начали совместную научную работу. После открытия Анри Беккерелем явления радиоактивности, Мария начала углублённое изучение этого явления. Она первой ввела в науку само слово «радиоактивность», а также предложила систематическую методику измерения радиоактивных свойств веществ.

Мария и Пьер исследовали урановые руды (пичблену) и обнаружили, что радиоактивность этих веществ не может быть объяснена только содержанием урана. В 1898 году они объявили о открытии двух новых радиоактивных элементов: полония (названного в честь родины Марии — Польши) и радия. Открытие этих элементов стало настоящей сенсацией в научном мире.

За работы по радиоактивности в 1903 году Мария Склодовская-Кюри и Пьер Кюри были удостоены Нобелевской премии по физике, совместно с Анри Беккерелем. Это было первое в истории присуждение Нобелевской премии женщине. Но трагедия не заставила себя ждать: в 1906 году Пьер Кюри погиб в уличной аварии, и Мария осталась одна с двумя дочерьми. Несмотря на личную трагедию, она продолжила научную работу и стала первой женщиной-профессором Сорбонны.

В 1911 году Мария получила вторую Нобелевскую премию — на этот раз по химии — за выделение чистого радия, открытие новых элементов и изучение их свойств. Она стала первым человеком в мире, получившим две Нобелевские премии.

Во время Первой мировой войны Мария организовала мобильные рентгеновские станции, которые использовались для диагностики ранений у солдат. Она лично обучала медицинский персонал, а также участвовала в работе на передовой. Позже она создала Радиевый институт (ныне Институт Кюри) в Париже — важнейший научный центр, где продолжались исследования в области радиации, медицины и ядерной физики.

Мария Склодовская-Кюри посвятила свою жизнь науке и никогда не стремилась к славе или богатству. Она отказалась патентовать открытые ею методы выделения радия, чтобы наука могла развиваться свободно. Её бескорыстие, трудолюбие и преданность науке сделали её примером для многих поколений учёных.

Однако постоянный контакт с радиоактивными веществами, о вреде которых в то время ещё не было известно, постепенно подорвал здоровье Марии. Она умерла 4 июля 1934 года от апластической анемии — болезни крови, вызванной длительным облучением. После смерти она была похоронена рядом с Пьером Кюри, а в 1995 году её прах перенесли в Пантеон в Париже — место упокоения выдающихся деятелей Франции.

Наследие Марии Склодовской-Кюри огромно. Её открытия легли в основу ядерной физики, медицины и энергетики. Её имя носят научные институты, школы, улицы и даже элемент №96 — кюрий (Cm). Она открыла дорогу женщинам в науку и показала, что сила разума, воля и упорство способны преодолеть любые преграды. Мария Склодовская-Кюри навсегда останется символом гения, самоотверженности и великого человеческого духа.

Стр. 196