Решебник по химии 8 класс Габриелян | Страница 46

Страница 46

Примените свои знания

5. Запишите формулы сульфатов калия, магния и алюминия, если сульфаты — это соединения металла с остатком серной кислоты H₂SO₄.

Сульфаты образуются при замещении атомов водорода в серной кислоте H₂SO₄ на атомы металла. Остаток SO₄ имеет заряд -2, поэтому индексы металлов определяются их валентностью.

-

Сульфат калия (K₂SO₄):

Калий (K) имеет валентность I, а сульфатная группа (SO₄) – II.

Чтобы уравнять заряды, нужно два атома калия: K₂SO₄.

-

Сульфат магния (MgSO₄):

Магний (Mg) имеет валентность II, поэтому соединяется с одной группой SO₄ без индекса: MgSO₄.

-

Сульфат алюминия (Al₂(SO₄)₃):

Алюминий (Al) имеет валентность III, а сульфатная группа – II.

Наименьшее общее кратное для валентностей III (Al) и II (SO₄) – 6, поэтому: Al₂(SO₄)₃.

6. Запишите формулы гидроксидов натрия, железа(II) и железа(III), если гидроксиды – это соединения, содержащие атомы металла и одновалентные гидроксильные группы –OH.

Гидроксиды образуются при соединении металлов с гидроксильными группами OH. Количество групп OH определяется валентностью металла.

-

Гидроксид натрия (NaOH):

Натрий (Na) имеет валентность I, поэтому соединяется с одной группой OH: NaOH.

-

Гидроксид железа(II) (Fe(OH)₂):

Железо(II) имеет валентность II, поэтому соединяется с двумя группами OH: Fe(OH)₂.

-

Гидроксид железа(III) (Fe(OH)₃):

Железо(III) имеет валентность III, поэтому соединяется с тремя группами OH: Fe(OH)₃.

Стр. 46

Используйте дополнительную информацию

7. Создайте шаростержневые модели молекул метана, воды, углекислого газа, аммиака из пластилина и нарезанных одинаковыми кусочками трубочек для напитков.

Шаростержневая модель молекулы – это наглядное представление химического соединения, где атомы изображаются в виде шариков, а связи между ними – в виде стержней (трубочек). Для изготовления моделей можно использовать пластилин (для атомов) и нарезанные трубочки для напитков (для связей).

1. Модель молекулы метана (CH₄)

Атом углерода (C) – 1 шарик (большего размера).

Атомы водорода (H) – 4 шарика (меньшего размера).

Связи (C–H) – 4 трубочки.

Конструкция: углерод в центре, водороды расположены вокруг него в форме тетраэдра (как тренога с одной вершиной).

2. Модель молекулы воды (H₂O)

Атом кислорода (O) – 1 шарик (большего размера).

Атомы водорода (H) – 2 шарика (меньшего размера).

Связи (O–H) – 2 трубочки.

Конструкция: кислород в центре, два водорода под углом примерно 104,5°.

3. Модель молекулы углекислого газа (CO₂)

Атом углерода (C) – 1 шарик (среднего размера).

Атомы кислорода (O) – 2 шарика (большего размера).

Связи (C=O) – 2 трубочки (двойные связи).

Конструкция: линейная форма, атом углерода в центре, по бокам два атома кислорода.

4. Модель молекулы аммиака (NH₃)

Атом азота (N) – 1 шарик (большего размера).

Атомы водорода (H) – 3 шарика (меньшего размера).

Связи (N–H) – 3 трубочки.

Конструкция: азот в центре, три водорода расположены пирамидально с углом примерно 107°.

Рекомендации по изготовлению:

Выберите материалы: пластилин (разных цветов для разных элементов) и трубочки для связей.

Нарежьте трубочки на одинаковые части длиной 2–3 см.

Сформируйте шарики из пластилина: большие – для кислорода и углерода, средние – для азота, маленькие – для водорода.

Соедините шарики трубочками, следуя описанным схемам.

Соблюдайте углы связей, чтобы модели соответствовали реальной геометрии молекул.

Такие модели помогут лучше понять пространственное строение молекул и их связи!

8. Подготовьте сообщение: История развития понятия «валентность».

Сообщение

История развития понятия «валентность»

Понятие валентности играет ключевую роль в химии, так как оно объясняет, как атомы соединяются друг с другом, образуя молекулы и соединения. История его развития охватывает несколько веков и включает вклад многих учёных, которые шаг за шагом уточняли и дополняли эту концепцию.

1. Ранние представления о химическом соединении (XVIII – начало XIX века)

До появления понятия валентности химики пытались объяснить, почему элементы соединяются в определённых пропорциях. В конце XVIII века французский химик Жозеф Луи Пруст сформулировал закон постоянства состава, согласно которому каждое химическое соединение имеет строго определённый состав независимо от способа его получения. Это открытие подготовило почву для развития атомно-молекулярной теории.

В начале XIX века английский химик Джон Дальтон предложил первую атомную теорию, согласно которой атомы разных элементов отличаются массой и соединяются в определённых числовых соотношениях. Однако причины этих соотношений оставались неясными.

2. Введение понятия валентности (середина XIX века)

Первым учёным, сформулировавшим идею валентности, был Эдуард Франкланд (1852 г.). Он заметил, что атомы разных элементов соединяются с определённым количеством атомов водорода или других элементов. Франкланд предположил, что атомы обладают «соединительной способностью», которая определяет, сколько связей они могут образовать.

Другой важный шаг сделал Август Кекуле, который в 1857 году предложил, что атомы углерода обладают четырёхвалентностью и могут образовывать цепи, что стало основой для органической химии.

В 1861 году Александр Батлеров развил эту идею, сформулировав теорию химического строения, согласно которой химические свойства вещества зависят от порядка соединения атомов, а валентность определяет возможные связи.

3. Дальнейшее развитие теории валентности (конец XIX – начало XX века)

В 1874 году Якоб Вант-Гофф и Жозеф Ле Бел предложили пространственную (стереохимическую) модель валентности, согласно которой связи углерода в органических соединениях ориентированы в виде тетраэдра. Это объяснило поведение многих органических молекул.

Однако химики заметили, что валентность некоторых элементов может изменяться. Например, железо может иметь валентность II или III, а азот – III или V. Это привело к введению понятий постоянной и переменной валентности.

4. Появление электронной теории валентности (XX век)

С развитием квантовой механики и открытием электронной структуры атомов стало ясно, что валентность связана с числом внешних электронов. В 1916 году Гильберт Льюис предложил электронную теорию валентности, согласно которой химические связи образуются за счёт обмена или совместного использования электронов между атомами.

Позднее, в 1927 году, Вальтер Гайтлер и Фриц Лондон применили квантовую механику к объяснению химической связи, что привело к развитию теории валентных связей (ВС) и метода молекулярных орбиталей.

В настоящее время валентность рассматривается как проявление взаимодействия электронов на внешнем уровне атома, а её количественная характеристика зависит от числа возможных химических связей.

Заключение

Понятие валентности прошло сложный путь развития от эмпирического наблюдения закономерностей соединения атомов до глубоко проработанной квантово-механической теории химической связи. Современные представления о валентности основаны на электронной структуре атомов и орбитальных взаимодействиях, что позволяет предсказывать поведение химических элементов и создавать новые материалы с заданными свойствами.

Параграф 9. Химические реакции

Стр. 46

Вопрос

Какие признаки указывают на протекание химической реакции?

Химическая реакция – это процесс, при котором одни вещества превращаются в другие с изменением их состава и свойств. Существует несколько основных признаков, по которым можно определить, что химическая реакция действительно произошла.

Выделение газа – если в ходе реакции образуются пузырьки газа, это свидетельствует о химическом превращении. Например, при взаимодействии мрамора (CaCO₃) с кислотами выделяется углекислый газ (CO₂).

Выпадение осадка – образование нерастворимого вещества в растворе указывает на протекание реакции. Например, при смешивании нитрата серебра (AgNO₃) с хлоридом натрия (NaCl) выпадает белый осадок хлорида серебра (AgCl).

Изменение цвета – появление нового цвета в растворе или веществе является признаком химической реакции. Например, при реакции сульфата меди (CuSO₄) с аммиаком раствор окрашивается в ярко-синий цвет.

Выделение или поглощение тепла – при экзотермических реакциях выделяется тепло (горение, разложение дихромата аммония), а при эндотермических реакциях, наоборот, тепло поглощается (разложение карбонатов при нагревании).

Излучение света – некоторые реакции сопровождаются свечением. Например, горение магния сопровождается ярким белым светом.

Появление запаха – в ряде реакций выделяются летучие вещества с характерным запахом, например, при разложении белка или горении органических веществ.

Вывод:

Признаки химической реакции позволяют определить, что произошли химические изменения. Однако в ряде случаев требуется дополнительный анализ, например, осаждение или нагревание, чтобы убедиться в том, что изменение действительно связано с химическим процессом.

Стр. 46

Лабораторный опыт 5

В одну пробирку налейте 1 мл раствора хлорида натрия, в другую — 1 мл раствора иодида калия. С помощью пипетки в каждую пробирку добавьте 4–5 капель раствора нитрата серебра. Что наблюдаете?

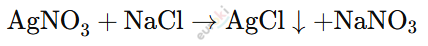

При добавлении нитрата серебра (AgNO₃) в раствор хлорида натрия (NaCl) происходит химическая реакция обмена:

Наблюдение: В пробирке образуется белый осадок хлорида серебра (AgCl), который не растворяется в воде.

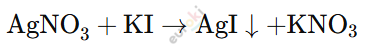

При добавлении нитрата серебра (AgNO₃) в раствор иодида калия (KI) также происходит реакция обмена:

Наблюдение: В этой пробирке образуется жёлтый осадок иодида серебра (AgI).

Вывод:

В ходе реакции в обеих пробирках выпадают осадки, что является признаком химической реакции.

Осадок AgCl (хлорид серебра) – белый, а AgI (иодид серебра) – жёлтый.

Реакция подтверждает разную растворимость галогенидов серебра: хлорид серебра более растворим, чем иодид серебра.

Этот опыт иллюстрирует признак химической реакции – образование осадка.